味の評価とおすすめ度:★★★★☆4.3

味がいい上に意外と人気もある。

ただ小さな魚なので、処理はちょっと大変。

冷凍品がよく出回っているが、この魚の本当の美味しさは鮮度の良い鮮魚でしか味わえない。

価格・産地・呼び方など

開いた冷凍品などは非常に安い。

時期になると生のものを開いたものも出回ることも。

漁獲量が減り、年々値を上げるがk1600前後とまだお買い得。

メゴチと呼ばれることが多く、他にはがっちょ・のどぐさりなど地方によってさまざま。

天ぷらっちゅう料理は、この魚のためにあるんや!

さすがにそれは言い過ぎかも・・・

でも、それほど天ぷらにして美味しい魚!

それがネズミゴチなのです。

横から見るとなんか印象が全然違いますね

こちらの市場では親しみを込めて「がっちょ」と呼んでます

その存在は知る人ぞ知るネズッポ科の至宝。

見かけは地味かもしれませんが、そのポテンシャルは計り知れないのです!

ネズミゴチの「別名」がややこしいのでちょっと注意!

まず、この魚を語る上で避けて通れないのが名前のややこしさです。

ネズミゴチは一般的に「メゴチ」と呼ばれます。こっちの市場でも「めごち」っていう方も多いです。

これはネズミゴチではないですが、こういう冷凍で出回るネズッポ科の魚は、まとめて「メゴチ」と呼ばれています。

しかし!

実は標準和名で「メゴチ」という魚が別に存在します。

※びっくりすることに、ここ数年この魚は買ってなかったので画像持っていませんでした・・・

画像ACさんからお借りしています

●ネズミゴチ

・ネズッポ科

・天ぷらで珍重される。

・小型で頭が尖り、体表に強いヌメリがある。

●メゴチ

・コチ科

・ネズミゴチとは全くの別種。

・比較的大型で、刺身や煮付けで

ネズミゴチは頭がネズミのように尖っていることから名付けられたとされます。

関東地方の天ぷら屋で「メゴチ」といえば、ほとんどがこのネズミゴチを指します。

学術的にはコチ科のメゴチとは別物ですね。この違いをしっかり把握していることは、食材への深い敬意を示すことにも繋がります

そして、我々の愛称「がっちょ」

この呼び名は関西地方を中心に広く使われているようです。

他にも「テンコチ」「ノドクサリ」など、地方名が約30種以上もあるそうで。

全国で古くから愛されてきた魚だということがわかりますね~

ネズミゴチはネズッポの仲間で一番美味しく高価!

ネズミゴチは、ネズッポ科の中でも最高級の評価を得ています。

その身は小さくとも

・濃密な旨味

・上品な甘さ

を併せ持ち、特に天ぷらにした時の風味と食感は唯一無二!

●究極の天ぷらネタとして!

サクッとした衣の中から現れる身は、ほろりと崩れるのにジューシーで甘い。

ネズミゴチ特有の皮の風味が心地よく、衣の中の身の甘さを引き立てます。

この食感と風味は、まさに天ぷらという調理法のためにあると言えるでしょう。

●旬の秘密!1年に2回の旨さ

ネズミゴチは味の旬を、春(3~5月頃)と秋(9~11月頃)の年二回楽しめます。

◇春の旬(産卵期前)

抱卵する前の身は引き締まり、特に白身の繊細な風味と歯ごたえを楽しめます。

◇秋の旬(産卵後~)

産卵後に餌を活発に食べるため、脂が乗り始め、身に強い甘みが増します。

季節によって微妙に異なる味わいを表現できるか?!僕の腕の見せ所です。

ネズミゴチの生態とオスメスの見分け方

ネズミゴチのちょっと深い豆知識!お客様との会話が弾むかも!

●特徴的な産卵生態

ネズミゴチの求愛と産卵行動は非常に特徴的です。

オスがメスに体当たりするなどしてアピールした後、つがいになったオスとメスが、海面に並んで上昇しながら放卵・放精を行います。

これは子孫である卵を海流に乗せることで、より広い範囲への分散と生存率の向上を図るために行われます。

この様子は「ランデブー産卵」とも呼ばれ、内湾の浅い砂底に棲む魚ならではの光景です。

稚魚はしばらく浮遊生活を送り、やがて海底での生活に移ります。

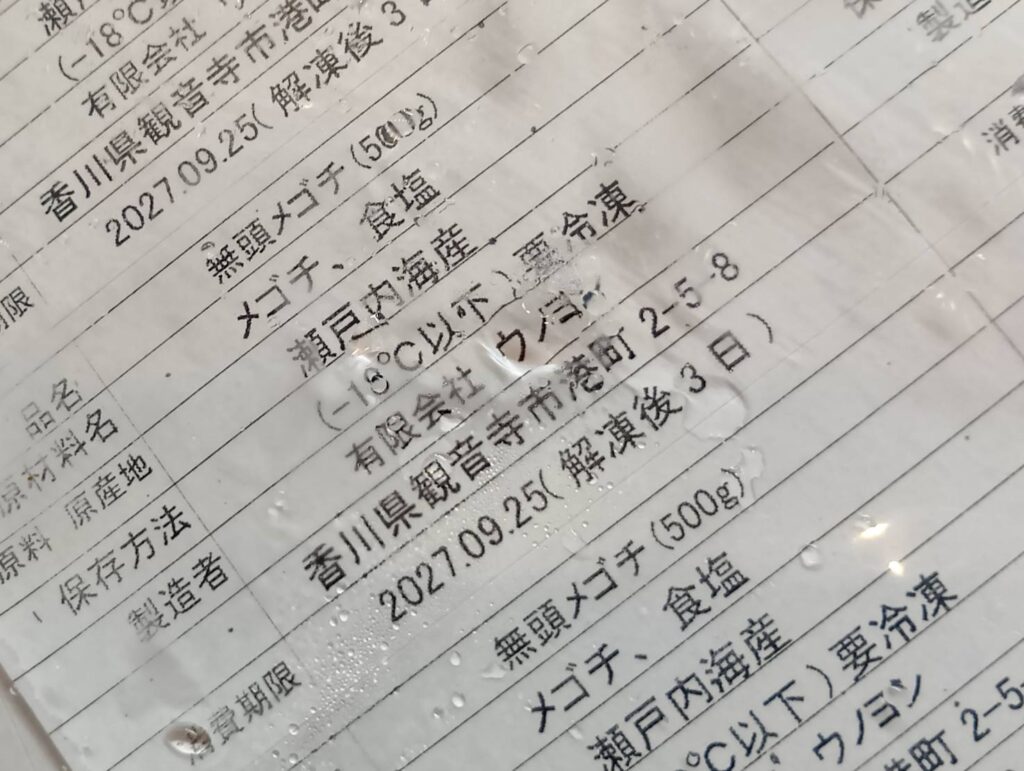

●「ネズミゴチ」のオスメスの見分け方

ネズミゴチは、オスメスで身体の特徴がはっきりと異なります。

オスとメスで食味に大きな差はないので、目利きでは気にする必要なないです。あくまで会話のきっかけとして

上がメスで、下がオス。

左がメスで、右がオス

◇メスの特徴

・尻びれが白く

・腹は真っ白

◇オスの特徴

・尻びれが黒く

・腹側に斜めに黒い線が入る

・尾びれの下半分が黒い

料理で使い分け~さばき方へのこだわり

さて、本題の料理へ。

・皮を残すのか?

・皮を外すのか?

によって、処理の仕方が変わってきます。

まずはどちらにも共通する「皮のぬめり取り」「内臓の処理」についてみていきましょう!

ヌメリ落とし「がっちょ式」

ネズミゴチには、全身を覆う強いヌメリがあります。

先にこのヌメリさえ落とせば、後の調理はスムーズです。

うろこは調理の邪魔にならないため、無視して問題ありません。

ヌメリだけを丁寧に処理しましょう。

ヌメリは金たわしでこするのが効果的。

しかし注意が必要です。

ネズミゴチの頭部には

鍵状になった硬いトゲ(前鰓蓋骨棘)があります。

ただチョンがっているだけではなく、トゲの先にさらに小さなトゲが返しのようについてるのが厄介

このトゲは、金たわしを使う時にめちゃくちゃ引っかかって、外れにくく作業効率がかなり落ちます。

なのでトゲのある頭部より下、つまり胴体部分だけを優しくしっかりとこすり落としましょう。

頭はどうせ後で外すし、ぬめりが残っていても味に影響ありません。

異名「ノドクサリ」対策の徹底水洗い

ネズミゴチには「ノドクサリ」という嬉しくない別名があります。

これは

・たとえ鮮度が良くても

・内臓が腐敗しやすく

・特有の臭いを発生させやすい

ためです。

頭と内臓を取り除いた後、腹腔内を徹底的に水洗いしましょう!

特に血合いや内臓の残りがないよう、歯ブラシなどで丁寧に掃除し、鮮度の良さを台無しにしないよう注意を払いましょう。

このひと手間が、ネズミゴチの純粋な甘さを引き出す鍵となります。

「皮残し」で風味を最大限に引き出す処理~天ぷらの極意

ネズミゴチを天ぷらにする場合、皮を残すのが断然おすすめです。

●理由その1

・皮の特有の風味と

・皮と身の間にある旨味が

揚げることで凝縮され、天ぷらの格を一段上げます。

●理由その2

身はほろりと崩れてしまいやすいが、皮が衣の中で身を支え、ジューシーさを保つ役割も果たします。

●皮残しのさばき方~松葉おろし

ぬめりをとったら

お腹の方から包丁を右に傾けて入れて、カマごと頭を落とします。

肛門から包丁を入れて腹の残った部分を開いておくと、あとで水洗いがきれいにできます。

腹腔をキレイに洗って、水気を拭き取ったら

頭の方から大名おろし。

骨とまな板が平行になっているのを意識して、ギコギコするのではなく、包丁を手前に引くときだけ切り進めるようにするときれいにおろせます。

この辺りまでおろしたら、尻尾はつけたままでひっくり返して

下身も同様に大名おろし

尻尾は身につけたまま、中骨を外します。

両方の腹骨をかいて

松葉おろしの完成。

腹骨をかいても、頭の方に小骨が残っています、揚げるとほとんど気になりませんが、抜いてしまう方が丁寧です。

薄目の衣でさっくり揚げました~

鮮度抜群の贅沢~造り・刺身用には「皮取り」

こちらは泉州の港で昼水揚げがあったものを直接取りに行ってきてくれたもの。

このように鮮度抜群の「がっちょ」が手に入った場合は、ぜひ造りでもお試しください。

●皮取りのさばき方~三枚おろし

刺身にする場合は、頭を落とす際に皮も一緒に剥いてしまう方が効率的です。

まずは背びれを包丁で落とします。

背びれを左手で持ち上げながらキコキコ

頭の方まで背びれを落とせたら

そのまま頭を落としますが、この時、中骨を切りつつ、腹の皮は残しておきます。

こんな感じで。

今度は腹側を上にして、中骨を包丁で抑えつつ

頭と腹の方の皮を、同時に尾の方に引っ張ります

ペロンと簡単に皮がむけます

皮取り完成!この後しっかり腹腔を水洗いして、水気を拭き取ります。

そして三枚おろし。

皮残しの時と同様に大名おろし

今度は尻尾は残さず、おろし切ってしまいます。

両面おろせたら

腹骨をかいて

頭の方に意外と大きな血合い骨と、腹骨のあった下にも小骨があるので、抜いておきましょう。

造りにするときは、この骨は必ず抜いておきましょう

完成!

薄皮のようなものが残って見えますが、ほとんど気にならないのでこのまま刺身に引けばいいです。(気になるなら軽く包丁を入れておけばいいでしょう)

ねっとりとして優しい食感に、白身魚特有の上品な甘み。

魚体が小さいため、物足りなく感じるかもしれませんが、その希少性と繊細な味わいは、まさに贅沢の極み!

とは言え、がっちょの造りで「そんなん造りで食べれんの?!」と喜んでくれるのは、かなりの魚マニアな方だけかもしれません・・・

皮つきを三枚おろしにして炙ったものを

刺身にしてもいいですが…

皮の風味を楽しむというより、焼味と風味が強くなりすぎて、何を食べてるのかさっぱりわからなくなります。造りにするなら皮をとった方が断然おすすめ。

ネズミゴチの実際の入荷状況

2025-9 泉州の名産品!鮮度抜群のネズミゴチ!

こちらの市場には、通常の市場流通ではまず入荷することがないでしょう。

仲買さんが直接、泉南の市場に取りに行ってくれた希少品!

k1600円。漁獲量も減って、昔に比べると高くなっています。今の希少性を考えると、かなりお値打ち品だと思います!特にこの造りでも食べられる鮮度のものは、もちろん天ぷらにしても絶品!