日本の食文化を支える「だし」の要である昆布。

昆布は魚料理には欠かせません。魚のイノシン酸と昆布のグルタミン酸。旨味の相乗効果で、魚の旨味を最大限に引き出してくれるもの!

そのシンプルな姿からは想像もつかない奥深さ。

・産地や種類

・その土地の潮の流れ

・水温

・日照時間

自然の恵みが育んだ「一期一会の旨味」

そんな昆布の魅力を徹底紹介します!

産地と種類が織りなす「旨味の個性」

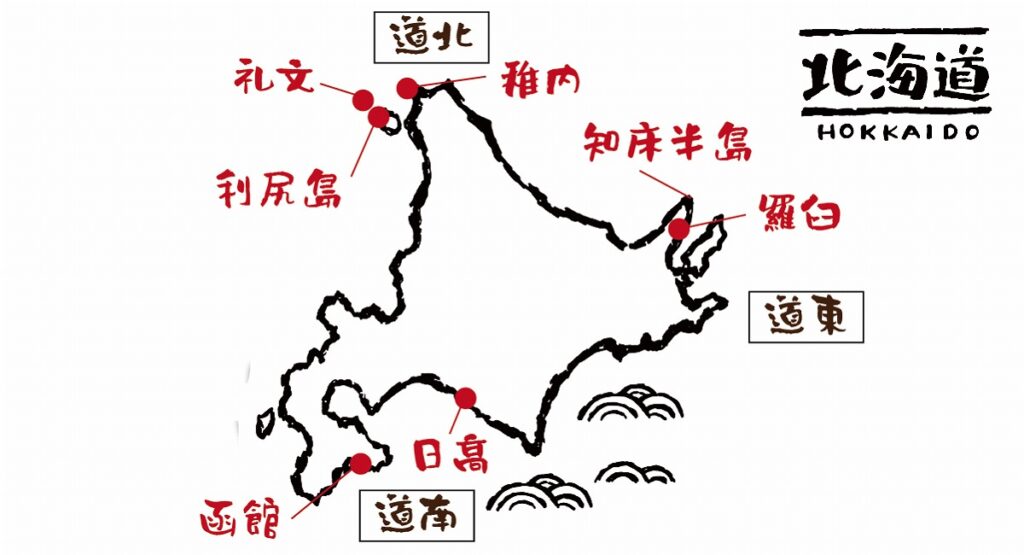

何と国内生産量の約95%!

昆布は、そのほとんどが北海道で採れます。

産地によって

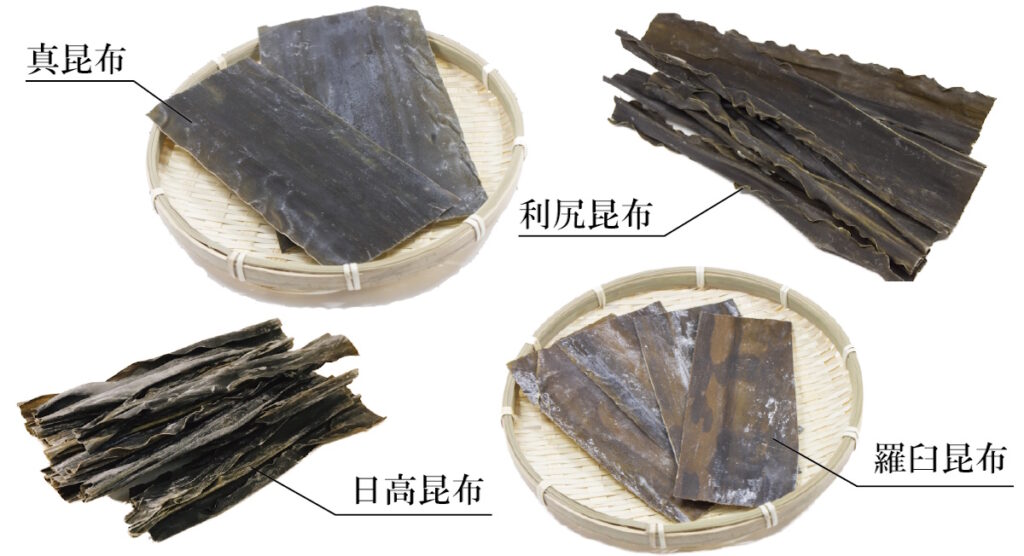

・真昆布(山だし昆布)

・利尻昆布

・羅臼昆布

・日高昆布(三石昆布)

に分類され、それぞれ収穫する浜で格が決定。

さらに葉の形や光沢などから、1~6等の格付け。

それぞれの特徴は

●真昆布:北海道 道南(函館周辺)

昆布の王様!

上品でまろやかな甘みのある澄んだだしがとれる。

肉厚で品質が高い。

◇主な用途

最高級だし、塩昆布、昆布締め、おぼろ昆布、佃煮

●羅臼昆布:北海道 羅臼沿岸(知床半島)

昆布の横綱!

やや濁りやすいが、濃厚でコクが深く、黄色味を帯びた芳醇なだしがとれる。

風味豊か。

肉薄で柔らかいので煮昆布などにもむく

◇主な用途

濃厚だし(鍋、めんつゆ)、おやつ昆布、佃煮

●利尻昆布:北海道 利尻島・礼文島・稚内沿岸

上品でクセがなく、塩味を帯びた清澄なだしがとれる。

だしが濁りにくい。

京懐石で好んで使われる

◇主な用途

京料理、吸い物、懐石料理、昆布締め

●日高昆布(三石昆布):北海道 日高地方

比較的安価で、煮上がりが早く柔らかい。

だしも出るが、煮物用・食用としても優れる。

だしとしては濁りやすく、他の昆布と比べると甘味も少ない

◇主な用途

家庭用だし、煮物、昆布巻き、佃煮

昆布の品質を分ける!?「乾燥の秘密」

昆布の品質は、収穫後の乾燥工程に大きく影響を受けます。

特に旨味成分の出方や仕上がりの色に影響を与えるのが

・伝統的な天日干し

・近代的な機械乾燥

の違いです。

乾燥方法とその特徴は

●天日干し

太陽と風の力でゆっくり乾燥。

手間がかかり、天候に左右される。

美しい緑がかった黒色。

昆布の中に適度な水分が残り、乾燥するにつれ表面に白い粉=マンニットが出やすい。

マンニットは、昆布の甘みと旨味成分の結晶!

汚れとちゃうから!ゴシゴシして拭き取ったり、水洗いしたらあかんでぇ~

●機械乾燥

機械の温風により、一定の温度と湿度で乾燥。

安定供給が可能。

芯まで乾燥させるので、マンニットはほぼ出てこない。

緩やかに乾燥させることでマンニットが出ることもあるが、全体として黒く仕上がる傾向。

最高の昆布は、長年の経験に基づき乾燥された天日干し!

と言いたいところですが・・・

気候によっては、天日と機械を組み合わせて乾燥させるので、それを正確に分類することは非常に難しいと言われています。

昆布の品質を守る「保存法」

最高の昆布の旨味と香りを維持するのに、余計なことをする必要はありません。

その特性を理解した「ごく普通の保存」が肝要です。

●基本は「常温」:湿気と光を避けて

乾燥品である昆布は、基本的に常温保存が最も適しています。

保存期間は約1年を目安に。

風味の劣化は少ないですが、なるべく早く使いましょう。

★注意点

昆布の天敵は

・湿気

・直射日光

これらはカビや変色の原因となります。

・必ず密閉できる容器や袋に入れ

・冷暗所で保管してください。

●避けるべき!「過剰な保存法」

昆布を最高の状態で保ちたい!

その気持ちは痛いほどわかりますが

・過度な湿気対策

・低温保存

はかえって逆効果となります。

◇乾燥材の多用は禁物

乾燥材は湿気だけでなく

昆布のデリケートな磯の香り

まで吸い取ってしまいます。

乾燥材は適量で。

過度に大量に入れるのは避けましょう。

◇冷蔵庫・冷凍庫は非推奨

昆布は

非常に臭いを吸い込みやすい

という性質があります。

冷蔵庫や冷凍庫内は、他の食品の臭いが充満しているため、昆布の風味を損なう最大の原因となります。

また、低温から常温に戻す際

▶急激な温度変化で

▶袋の内側に結露が発生し

▶これが湿気の原因となる

恐れがあります。

昆布を「呼吸する食材」と考え

・適度な密閉を施し

・静かな冷暗所で休ませてあげること。

これが、旨味と香りを守り抜く最も確かな方法です

「昆布だし」の基本:旨味を最大限に引き出す

昆布だしは温度管理が鍵!

※分量の目安は全て水1ℓに対し昆布10g

※どのだしでも使う寸前に軽く拭く

昆布の表面を、固く絞った濡れ布巾などで軽く拭きます。

マンニットを洗い流さないように注意してください。

●【推奨】昆布だしの極意(低温抽出法)

昆布の旨味を最大限に引き出すんやったらこれやと思います!

①浸水・加熱

水に昆布を入れ、30分ほど置いてから、極弱火にかけます。

②60℃の維持

鍋の温度を60℃程度に保ちます。

(季節にもよるが湯気が少し立つ程度が目安)

この温度帯が、グルタミン酸が最も活発に溶け出す「黄金ゾーン」

③じっくり抽出

60℃を保ったまま、焦らず約1時間

時間をかけることで、昆布の奥底に秘められた複雑な旨味が静かに溶け出します。

④完成

昆布を引き上げます。

雑味や粘りのない、芳醇で格別に濃い究極のだしが完成します。

●昆布だしの基本(水出し)

昆布の旨味は

水にゆっくりと溶け出す性質

を持っているため、時間をかけるのが最良です。

①浸水

昆布と分量の水を容器に入れ、冷蔵庫で一晩(5~10時間)浸水させます。

②完成

昆布を引き上げれば、雑味のない、上品な香りの昆布だしの完成です。

●昆布だしの基本(煮出し)

時間をかけられない場合に適しています。

①浸水・加熱

水に昆布を入れ、できれば30分ほど置いてから、弱火〜中火にかけます。

②沸騰直前で昆布を取り出す

鍋の底から小さな泡がフツフツと立ち始め、沸騰する直前(60℃〜80℃が目安)に必ず昆布を取り出します。

煮立ててしまうと、昆布の粘り成分や雑味が出てしまいます。

【昆布〆】魚の最高の相棒はどれ?

魚の「昆布締め」にピッタリの昆布はどれ?

魚匠の逸品で使うのは「真昆布」。格調高く安定した旨味で魚がさらに美味しくなります

●真昆布を使う理由

真昆布の持ち味は上品でクセのない甘み。

魚の持ち味を損なうことなく、深みとコクを加えます。

また、比較的平らな形状のものが多いため、魚全体に均一に密着させやすく、ムラなく締めることができる点も利点です。

濃厚な旨味を求めるなら羅臼昆布も捨てがたい!

ですが、あくまで主役は「魚」

魚の旨味を引き立てるという意味では真昆布に軍配が上がります。

至高の昆布締め~格別な一皿に仕上げる魚匠の技

今日は刺身が残ってしもたから、昆布じめにしとこ~

飲食店ではしばしば、刺身の保存性を高めるために昆布締めが仕込まれることがあります。

しかし!最高の昆布締めは、単なる保存食ではありません。

それは魚の旨味に、昆布の旨味を相乗効果的に加えるという、日本の食文化が誇る熟成の芸術なのです。

とは言え、そんなに難しいことはありません。魚も昆布も最高の素材を使って、その美味しさを邪魔しないようにするだけ

先ほどご紹介した通り、使うのは良質の「真昆布」

昆布の準備

①昆布を硬く絞った布巾でさっと拭く

表面を傷つけないよう、軽くゴミを落とす程度に。

昆布の表面の白い粉=マンニットはできるだけ落とさない。

※そこまで神経質になる必要はありません

②昆布を酒で「戻す」

昆布の表面に、酒をスプレー。

・純米大吟醸酒

・福来淳料理酒など

こだわりのお酒を使うのがポイント。

昆布の組織をゆるめて

・旨味成分(グルタミン酸)の抽出を促す

・同時に魚の臭みを抑える

という、重要な役割を果たします。

魚の下準備

③魚に塩を当てる

昆布で締める魚は、鮮度の良さだけでなく、水分を適度に抜くことが重要です。

主に白身魚を使いますが、鱧やフグなど特別な魚を締めることも。

魚の冊の大きさ・厚み、種類、脂のりによって、使う塩の量が変わります。

魚の種類によっては、紙塩にしたり、塩を使わず吸水シートを使用したり

塩は出てきた水気といっしょに拭き取りますが、塩味の入りすぎは厳禁。昆布からも塩味が入るので、ええ塩梅に調整してくだい

塩をして15〜30分置くと、魚の表面の余分な水分と生臭みが引き出されます。

④丁寧に拭き取る

魚から出た水分を、キッチンペーパーで丁寧に拭き取ります。

立塩(3%塩水)でさっと洗ってから拭いても。

昆布締めにする

簡単やけど丁寧な下準備。ここまで頑張れば、ただの昆布締めじゃない雰囲気が漂っているでしょう!

⑤昆布で魚を挟む

準備した真昆布の上に、魚を置きます。

魚の上から、さらに昆布をかぶせ、空気が入らないよう密着。

昆布と魚をラップでしっかりと包み、重石や皿などを乗せて冷蔵庫で寝かせます。

⑥熟成の時間~至高のタイミングを逃さない

昆布締めは、時間の経過とともに食感と風味が変化します。

◇2〜3時間後:

昆布の香りが軽やかに移り、身が締まって、新鮮な刺身とは一線を画す旨味と風味が楽しめます。

◇一晩(約10〜12時間)後:

昆布の旨味成分である

・グルタミン酸が魚全体に行き渡り

・魚のイノシン酸と相まって

旨味の相乗効果が最大限に発揮されます。

魚匠の逸品はこの状態で昆布から外しお届けしています。

・身はしっとりと柔らかく

・ねっとりとした舌触りに変化

まさに格別な味わい!

口に運べば

・魚の持つ清らかな甘み

・昆布の上品な旨味

・純米大吟醸のほのかな香り

これらが、三位一体となって静かに広がり、至福の瞬間をもたらすでしょう。

だし昆布以外の「食べる昆布」の魅力

だし昆布以外の「昆布」もいろいろあるので見ていきましょう

●根昆布:ネバネバの栄養と旨味の塊

根昆布とは、その名の通り、根の部分を切り落とした分厚い部分。

今まで出てきた、一般的に流通する葉状部(身昆布)とは全く異なる特徴を持っています。

昆布が海中で岩に付着していた部分。

すなわち!生命の源となる部位であり、栄養分と旨味が最も凝縮されています。

特に、水に浸した際に強いネバネバが出ます。

この粘りの正体は、アルギン酸やフコイダン。

他にもカリウム・ヨウ素・カルシウムなどのミネラルが豊富なので、「根昆布水」として健康飲料として利用されます。

ネバネバするので、だし昆布として使われることはありません。でも汁物や煮物に自然なとろみをつけるのにも使えます

●爪昆布:端材に隠された実力

爪昆布とは、昆布の製品加工(おぼろ昆布用)した際の端部分。

主に根昆布のやや上の部分にあたります。

原料は真昆布や羅臼昆布といった高級昆布の端材。

そのためベースとなる旨味成分の質は非常に高い。

しかし、量が少なく薄い部分が多いため

・強烈な粘り気や

・重厚なグルタミン酸の塊

が一気に溶け出すことはありません。

結果として、雑味が少なくスッキリとしただしになります。

この「薄いながらも繊細」なだしは

・素材の風味を活かしたい吸い物

・だし自体の主張を抑えたい煮込み料理の下地

として、通好みの料理人に重宝されます。

爪昆布は

・コストパフォーマンスに優れながら

繊細な旨味という点においては

・高級昆布の片鱗を感じさせる

「隠れた実力派」と言える存在。

昆布には加工品もいろいろあります

●がごめ昆布

北海道・函館沿岸でしか採れない幻の希少種。

最大の特徴は、他の昆布を圧倒する

驚異的な粘り

この粘りは、フコイダンなど豊富な多糖類で、健康・美容面から【海のスーパーフード】として近年注目されています。

表面の籠の目状の模様が名の由来。

昆布水や松前漬けに格別なとろみと旨味を添えます。

●おぼろ昆布

職人が昆布を薄く手で削ったもの。

昆布の表面の黒い部分を削ったのが

黒おぼろ昆布

さらに削り進め、白い芯に近い部分を削った

白おぼろ昆布

白おぼろ昆布は太白おぼろ昆布とも呼ばれ、甘味と旨味が濃くなります。

●とろろ昆布

昆布を重ねてブロック状にし、機械で細かく削ったもの。

主に酢漬けにした昆布を使います。

●白板昆布(バッテラ昆布)

おぼろ昆布を削った後に残る、昆布の芯の部分を薄くシート状にしたもの。

押し寿司(バッテラ)の上に乗せて使われます。

●塩昆布・佃煮

昆布を醤油や調味料で煮詰めたもの。

日高昆布や真昆布などが使われます。

●松前漬け

細切りにした昆布(がごめ昆布や真昆布など)とスルメを主に醤油ベースの調味液に漬け込んだ、北海道・東北地方の郷土料理です。